La période de transition entre deux saisons, souvent perçue à tort comme un simple “temps de repos”, joue un rôle crucial dans la longévité et la réussite sportive du cheval. Véritable athlète d’élite, ses performances sont construites sur une combinaison subtile entre génétique, préparation physique, suivi vétérinaire et gestion rigoureuse de la récupération.

Comment tirer le meilleur parti de cette phase clé pour préserver la santé du cheval, prévenir les blessures et préparer efficacement la saison suivante ?

A retrouver dans cet article :

1. Comprendre les enjeux de l’intersaison

La fin de saison marque la conclusion d’une période exigeante, durant laquelle les chevaux accumulent fatigue physique et parfois stress. D’après les travaux d’Annan et al. (2023) sur le bien-être des chevaux de course durant la saison, cette fatigue est souvent invisible mais peut impacter durablement la performance s’il n’y a pas de récupération adaptée.

Grâce au monitoring et au suivi longitudinal avec EQUIMETRE, il est désormais possible d’anticiper les premiers signes de fatigue et d’éviter les éventuelles blessures ou contre performances.

Récupération physique et mentale

Comme chez l’homme, chaque course, chaque séance intense laisse des traces : micro-lésions musculaires, contraintes articulaires, usure tendineuse… Même sans blessure apparente, ces microtraumatismes nécessitent un temps de régénération. En effet, c’est lors de la récupération que le corps répare les tissus, renforce les fibres et améliore sa tolérance à l’effort.

L’enchaînement d’efforts sans récupération suffisante conduit au surmenage musculaire, voire au syndrome de surentraînement, caractérisé par une chute des performances, des troubles du sommeil, et un risque accru de blessure.

Sur le plan mental, la répétition des entraînements et le stress des courses peuvent provoquer une forme de lassitude. Une pause bien gérée favorise donc non seulement la réparation tissulaire, mais aussi la motivation du cheval à reprendre le travail.

Prévenir les blessures chroniques tout en maintenant l’équilibre

Les articulations, tendons et le système respiratoire doivent bénéficier d’une période de “reset” avant d’être de nouveau sollicités. Une étude menée par Boffi (2011) a montré qu’une récupération prolongée au sein d’un programme d’entraînement permettait une meilleure adaptation physiologique à long terme.

“L’une des méthodes de récupération après l’entraînement est la réduction progressive de la charge d’entraînement, un terme utilisé pour décrire la diminution de la quantité d’entraînement avant une compétition dans de nombreux sports, afin d’obtenir une performance sportive maximale en [course]” – Boffi 2021

Cependant, l’arrêt total de l’activité physique n’est pas recommandé. Il peut entraîner une détérioration mesurable de la condition dès 3 à 4 semaines (étude de l’Université de Sydney – 2019). Que cela soit au niveau cardiovasculaire (observation d’une augmentation de la FC au repos et à l’effort, baisse de la VO₂ max), musculaire (volume qui diminue notamment dans les muscles fessiers et dorsaux, perte de tonicité, fibres qui régressent) ou encore métabolique (prise de masse grasse, perturbations digestives).

La remise en pleine capacité du système cardiovasculaire, respiratoire et de la récupération post-effort nécessite en moyenne près de deux mois. La musculature, quant à elle, demande souvent encore davantage de temps pour retrouver son niveau optimal.

Le défi est donc de trouver le juste équilibre entre repos et maintien d’une activité légère.

Le repos actif, alternant détente, marche, paddock et exercices doux, permet de conserver les bénéfices de la saison écoulée tout en favorisant la régénération du corps et de l’esprit.

2. Le repos actif : clé d’une transition réussie

Les vétérinaires s’accordent : un mois d’inactivité complète requiert environ un mois de remise en condition pour retrouver le niveau initial. D’où l’importance du “repos actif”. L’université de Zurich (2016) a d’ailleurs montré qu’un exercice quotidien d’au moins 45 minutes (type marche, donc pas nécessairement un effort intense) préserve jusqu’à 70 % de la masse musculaire comparé à un repos total.

Repos complet ou travail léger ?

Le choix dépend du profil du cheval, de son âge, de sa discipline (plat, trot, obstacle) et de son état de forme en fin de saison. Un cheval ayant beaucoup couru bénéficiera de quelques semaines de relâchement complet, suivies d’une reprise progressive à faible intensité : marche en main, trotting léger, sorties au paddock.

L’objectif est d’entretenir la tonicité musculaire et la souplesse sans imposer de contrainte mécanique excessive.

Suivi vétérinaire et analyse fonctionnelle

Un check-up post-saison est par ailleurs essentiel : bilan locomoteur, analyses sanguines, contrôle dentaire et examen cardio-respiratoire. Les outils de suivi de performance tels que les capteurs EQUIMETRE ou EQUISYM permettent d’identifier précocement les signes de fatigue, les asymétries locomotrices ou les difficultés de récupération après effort. Ces données offrent une vision plus fine de l’état réel du cheval, bien au-delà des simples observations visuelles.

Un suivi longitudinal au cours de la saison reste le meilleur moyen pour déceler les éventuelles variations de l’état et de la performance du cheval.

3. L’alimentation et l’ajustement de l’entraînement

Durant cette phase, les besoins énergétiques diminuent, mais les besoins nutritionnels restent élevés en qualité, faisant de la nutrition un point clé de l’intersaison.

Nutrition adaptée à la récupération

Afin de maintenir le bon état général du cheval, la nutrition doit être un point d’attention. Les principes de base sont simples :

→ le fourrage est à la fondation du régime alimentaire, il doit rester disponible à volonté même si la charge de travail diminue.

→ l’hydratation est essentielle, l’eau (fraîche de préférence) doit être accessible en libre service. Il est aussi recommandé d’ajouter des électrolytes afin de compenser les pertes liées à la transpiration et pour soutenir les processus de réparation musculaire et immunitaire.

→ il est possible de compléter avec un apport en protéines, vitamines (A, E, C) et antioxydants.

→ il est par ailleurs conseillé de réduire et moduler les concentrés (les aliments riches en énergie et en nutriments, généralement donnés en complément du fourrage) tout en veillant à un apport adéquat en fibres. En effet, trop d’amidon peut entraîner de l’excitation, des troubles digestifs et un déséquilibre du microbiote intestinal.

Importance du microbiote

Le microbiote intestinal est essentiel pour la santé et la récupération du cheval : il influence l’absorption des nutriments, la gestion immunitaire et la résistance au stress. Pendant l’intersaison, la transition vers une ration plus fibreuse (foin, mash) enrichie d’antioxydants et d’électrolytes favorise donc un microbiote équilibré et une digestion optimale.

Les probiotiques et les prébiotiques peuvent être complémentaires pour soutenir la flore intestinale en cas de stress ou après un effort soutenu.

Gestion du poids en période de repos

En phase de repos, l’équilibre entre apport et dépense énergétique doit être surveillé pour éviter la prise de poids excessive ou au contraire la perte d’état chez les chevaux très nerveux.

Les huiles riches en oméga-3 et 9 offrent un apport calorique élevé sans “exciter” le cheval ou aggraver l’acidité gastrique, et sont utilisées pour rétablir ou maintenir le poids sans danger.

Rôle des oméga-3

Les oméga-3 sont des acides gras essentiels pour le cheval, aux effets principalement anti-inflammatoires. Ils facilitent la récupération musculaire, protègent les articulations et ont un effet calmant sur le mental (fréquence cardiaque plus basse, diminution du cortisol).

En complément, ils améliorent l’endurance à l’effort, la qualité du pelage et la gestion du stress, tout en favorisant la digestion et la régulation du métabolisme insulinique. Les principales sources sont l’huile de lin, les graines de lin extrudées et les algues marines. L’oméga 3 peut donc être administré directement dans la ration.

Tous ces leviers nutritionnels jouent un rôle majeur dans la préparation du cheval pour la prochaine saison et dans la préservation de sa santé globale.

Reprise progressive du conditionnement

La remise au travail doit suivre une progression en trois étapes :

- Phase de réactivation (travail léger, marche, trotting).

- Phase de reconditionnement (entraînement cardio-respiratoire modéré).

- Phase de développement spécifique (retour au travail de vitesse ou d’endurance selon la discipline).

« La reprise progressive du conditionnement doit suivre trois phases de travail croissant en intensité et durée, adaptées au rythme de récupération de chaque cheval, afin de prévenir le surentraînement et ses conséquences négatives sur la performance et la santé. » – Bruin (1994)

4. L’aspect mental et environnemental

L’intersaison est une période privilégiée pour reconnecter le cheval à son environnement naturel, élément fondamental de son équilibre mental. Passer du box à la pâture offre non seulement une plus grande liberté de mouvement, mais aussi l’opportunité d’exprimer des comportements sociaux et instinctifs propres aux équidés, ce qui réduit significativement le stress et améliore le bien-être général.

Le contact avec d’autres chevaux favorise la socialisation et prévient l’apparition de troubles du comportement ou de stéréotypies, souvent liés à l’isolement. Ces interactions sociales stimulent cognitivement le cheval, nourrissant un état mental équilibré, condition indispensable pour une reprise d’entraînement optimale.

Comme chez l’humain, un cheval mentalement apaisé est plus réceptif au travail et à l’apprentissage. Les entraîneurs peuvent donc tirer parti de cette phase pour diversifier les activités proposées, contribuant ainsi à la stimulation mentale et à la motivation du cheval. Par exemple, les longues balades en extérieur, le travail sur terrains variés sollicitant coordination et proprioception, ainsi que des séances de stretching ou de balnéothérapie, sont des outils efficaces pour entretenir la souplesse corporelle et réduire les tensions musculaires et nerveuses.

Enfin, respecter les rythmes individuels du cheval, détecter précocement les signes de lassitude ou de stress, et ajuster le programme de travail en conséquence, restent des clés incontournables pour préserver la santé mentale et physique de l’animal. En somme, l’aspect mental et environnemental de l’intersaison n’est pas un simple confort, mais un investissement stratégique dans la longévité et la réussite sportive du cheval.

5. Planifier la prochaine saison

La transition n’est pas seulement une période de repos : c’est le point de départ de la prochaine saison. En s’appuyant sur les données de la saison écoulée (performances, récupération, fréquence cardiaque, vitesse maximale) il devient possible d’établir un programme sur mesure. Les données récoltées avec EQUIMETRE permettent d’avoir un regard sur la saison passée afin de prendre des décisions adaptées aux performances du cheval de manière individuelle. L’objectif étant d’arriver au pic de forme au bon moment, sans précipitation ni surentraînement.

Ainsi, grâce aux technologies de suivi longitudinal, les entraîneurs peuvent désormais quantifier précisément l’intensité des efforts et adapter le programme de chaque cheval avec une précision scientifique. Ces outils, en complément du savoir-faire de terrain, permettent de concilier performance, bien-être et longévité.

Conclusion

Finalement, la période de transition n’est pas un temps “mort” dans la saison : c’est une phase stratégique. Un équilibre bien dosé entre repos et activité, un suivi vétérinaire rigoureux, une nutrition adaptée et une planification individualisée constituent les piliers d’une reprise réussie.

Les chevaux qui bénéficient d’une intersaison bien gérée abordent la nouvelle saison plus sereins, plus forts et plus résistants.

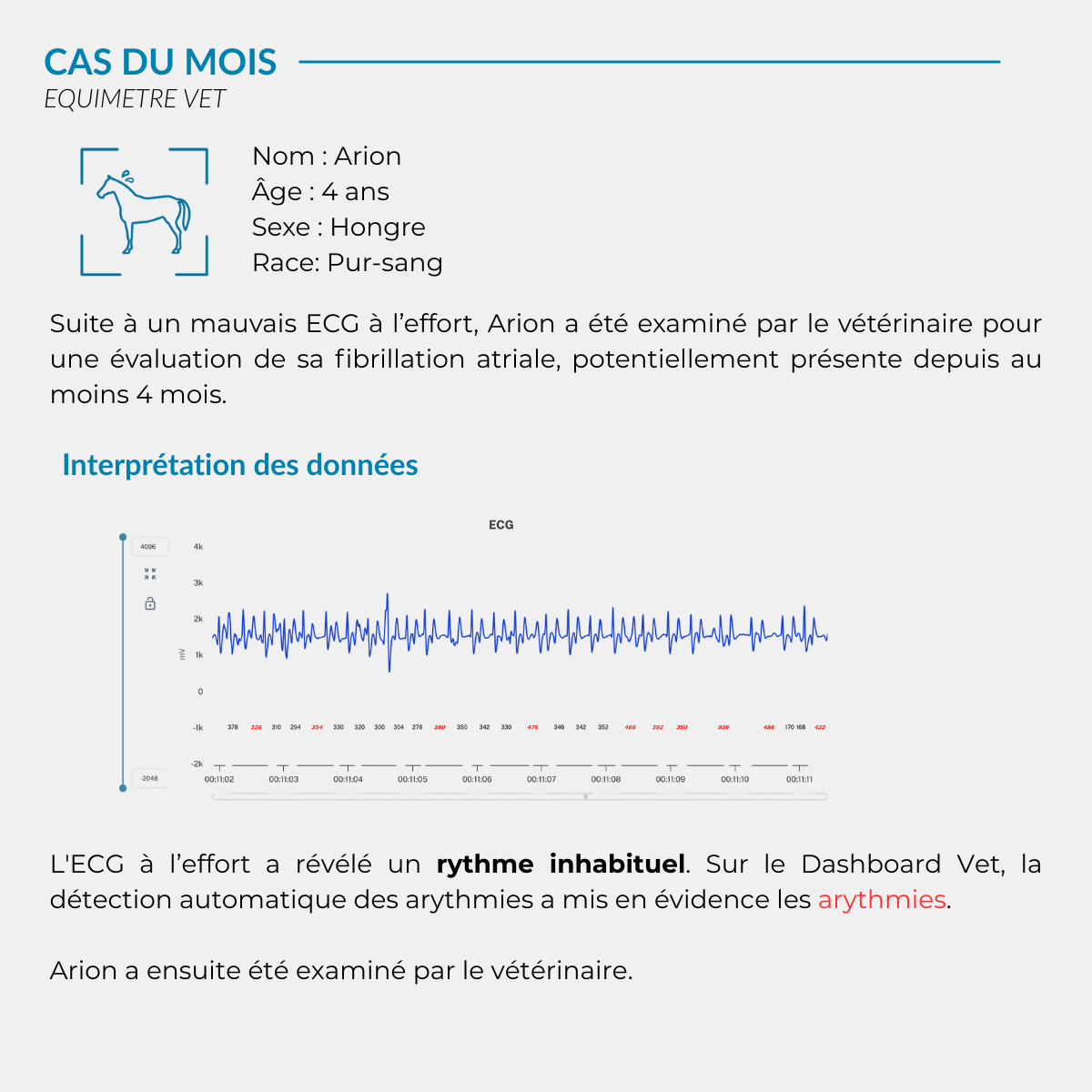

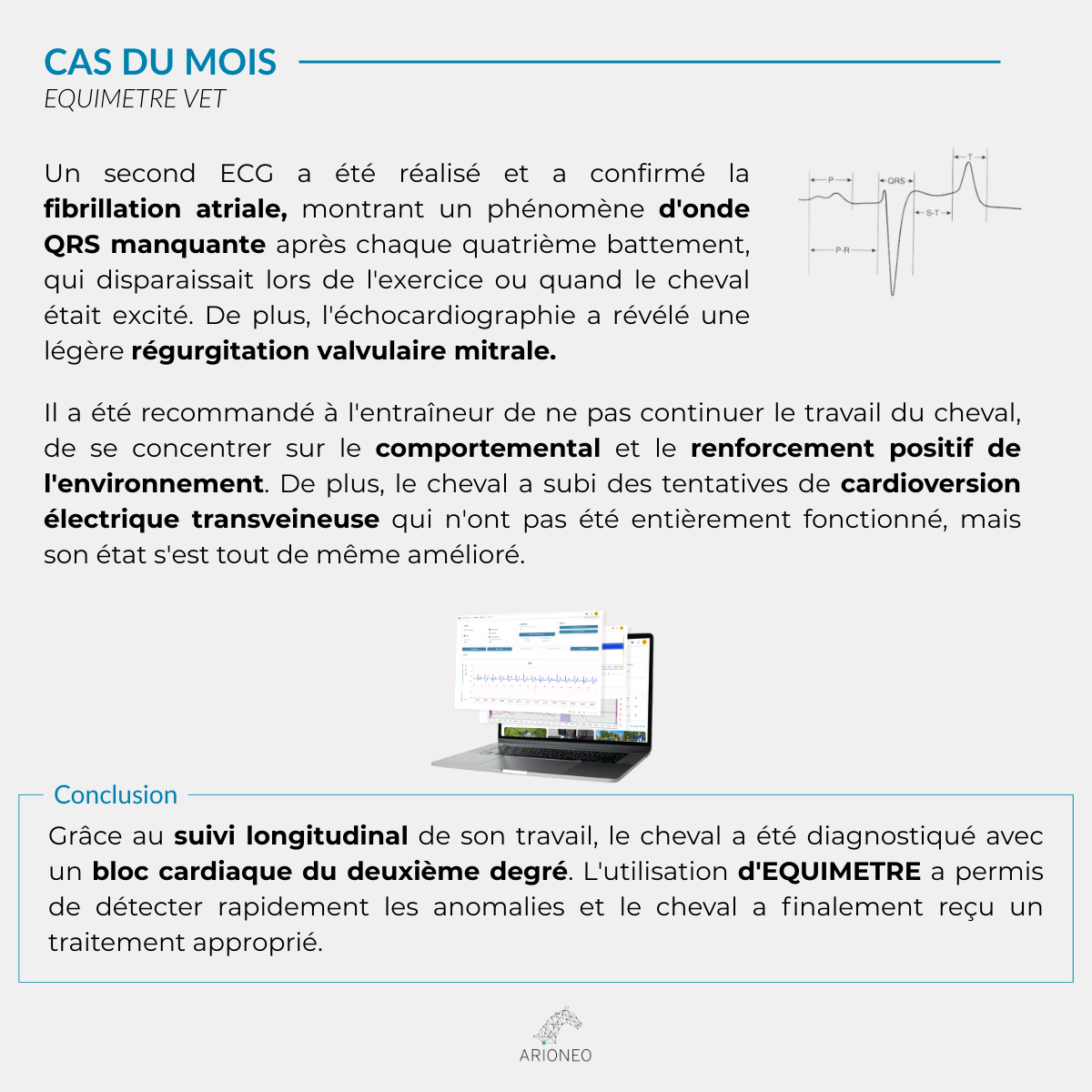

Lire le cas du mois sur la détection d’une pathologie cardiaque grâce au monitoring longitudinal :

Mots clés : intersaison, cheval de course, préparation, gestion de récupération, entraînement, reprise du travail, repos actif, surentraînement, monitoring, suivi longitudinal, EQUIMETRE, Arioneo, entraîneur, vétérinaire, bilan.

Sources :

- Boffi F.M. (2011) Effect of Recovery Periods during Conditioning of Horses, ScienceDirect

- Annan R. et al. (2023) Racehorse welfare across a training season, Frontiers

- Bruin G. (1994) Adaptation and overtraining in horses subjected to prolonged exercise, Physiological Reviews

- Mastering Autumn Form – Premium Racing Tips

- The Equine Fitness Plan – Great British Racing

- https://audevard.com/blog-sante-cheval/quel-programme-pour-la-reprise-du-travail-de-mon-cheval-

- https://www.casalys-nutrition.fr/cheval-travail-apres-pause/

- https://www.rennstall-figge.de/blog/pause-hivernale-pour-les-chevaux-de-course

- https://www.equi-bride.com/fr/blog/preparation-et-recuperation-physique-du-cheval-de-sport-n29

- https://www.lambey.com/fr/blog/post/12-aider-le-cheval-mieux-recuperer-apres-effort#

- https://www.classequine.com/fiches-conseils/soins-du-cheval/flore-digestive-microbiote-intestinal-cheval/

- https://www.casalys-nutrition.fr/alimentation-cheval-course/